Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.

Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.

extrait de la revue OCL"Oléagineux, corps gras, lipides"

Titre intégral :Prévention de l’oxydation des acides gras

dans un produit cosmétique : mécanismes, conséquences, moyens de mesure, quels

antioxydants…

Cet article me semble d’une lecture un peu ardue pour les

esprits non scientifiques mais mérite un petit effort…Lien pour une lecture complète

Il s'agit d'un article de 2004 mais ce qu'il indique est

toujours valable...

J'ai relevé quelques points qui méritent qu'on les mette en

avant dans le cadre de nos tambouilles...

Déjà un rappel très simpliste : l'oxydation, c'est l'effet

de l'oxygène de l'air.

« Le phénomène d’oxydation des acides gras conduit à

une dégradation organoleptique de la matrice qui les contient, avec apparition

d’une flaveur caractéristique « rance » qui modifie la qualité

marchande du produit et conditionne directement sa durée de vie. »

2 types de facteurs influent sur l'oxydation.

- Exogènes (« externes ») : "la température et

la lumière apportent l’énergie facilitant le passage à l’étape radicalaire.

L’aération assure quant à elle le renouvellement du réactif (oxygène) et décale

ainsi la réaction vers la formation des produits oxydés"

L'aération, c'est l'ouverture du pot ou de la bouteille, et

l’air qui reste piégé à l’intérieur...

- Endogènes ("internes") : la nature du corps gras

"le taux d’insaturation, les traces de

photosensibilisateurs, l’absence d’antioxydants naturels, sont corrélés à une

augmentation du risque oxydatif. La qualité du corps gras est également garante

de la maîtrise du risque oxydatif : ainsi la sélection d’un corps gras dépourvu

de peroxydes (indice de peroxyde faible), dépourvu d’acides gras libres

(acidité oléique faible), ne comportant pas de traces de métaux pro-oxydants,

contribuera à améliorer la stabilité à l’oxydation de la formule"

L'effet de certains composants de la crème sur l'oxydation

par la lumière :

"Oxydation photosensiblisée : grâce à la présence

nécessaire d’un agent photosensiblisateur (pigments type chlorophylle, certains

colorants, certaines vitamines), l’oxygène de l’air est activé, passant de son

état fondamental dit « triplet » à un état excité dit « singulet », état dans

lequel l’oxygène a suffisamment d’énergie pour se fixer directement sur l’acide

gras (par un mécanisme dit de « ène addition »), sans passer par l’étape

radicalaire. Les mécanismes réactionnels sont donc différents, les produits

formés sont différents."

"En effet, les constituants suivants d’une formule sont

susceptibles d’interagir avec le corps gras et d’influencer le déroulement des

réactions d’oxydation :

* – eau : en

présence d’eau, les risques d’hydrolyse augmentent ; or, plusieurs études font

état de l’oxydabilité supérieure des acides gras lorsqu’ils sont à l’état libre

;

* – traces de

métaux pro-oxydants (fer et cuivre sous forme libre) : ils augmentent les

cinétiques de formation des radicaux et de décomposition des hydroperoxydes

pour des teneurs faibles (centaines de ppb) ;

* – protéines,

peptides, acides aminés : de manière générale, il est noté un rôle favorable

des fonctions amines sur la stabilité oxydative des huiles végétales ;

* – émulsifiants

: placés aux interfaces, ils sont souvent associés à une limitation de la

diffusion de l’oxygène entre les phases aqueuses et huileuses des

émulsions."

Je pense pouvoir traduire en schématisant par : l'eau augmente le risque

d'oxydation, les métaux pro-oxydants aussi, les protides le diminuent, les

émulsifiants le diminue.

Il y a deux sortes d'anti-oxydants, les primaires et les

secondaires.

Les primaires qui s'oxydent à la place des acides gras mais,

contrairement à eux, se stabilisent sans évoluer vers la phase radicalaire (les

composés pas glop).

Les secondaires ont plusieurs modes d'action :

- soit ils prolongent la durée de vie des primaires

- soit ils piègent les métaux pro-oxydants

- soit ils piègent l'oxygène

Parmi les anti-oxydant primaires on trouve des anti-oxydants

naturels.

"Cette catégorie comprend également les antioxydants

naturels, parmi lesquels les tocophérols (E306 à E309) sont les plus connus, et

très couramment utilisés du fait de leur liposolubilité, de leur synergie avec

d’autres molécules antioxydantes et de la possibilité de les utiliser « quatum

satis ». En matière d’antioxydation, les formes γ et δ tocophérols offrent la

meilleure efficacité, suivie par les formes α et β tocophérols. L’α tocophérol

est la forme d’apport vitaminique (vitamine E) privilégiée : dans ce cas,

l’apport peut se faire sous forme libre ou estérifiée. Par contre, lorsque

c’est l’effet antioxydant qui est recherché, les tocophérols doivent être

impérativement formulés sous forme libre, de telle sorte que la fonction

hydroxy ne soit pas engagée dans une liaison ester.

Parmi les antioxydants naturels, le marché propose de

nombreux extraits végétaux riches en molécules phénoliques ayant une activité

de rupture de chaîne (extraits de romarin, extraits de thé vert, extraits de

raisin…) dont le statut réglementaire n’est pas clarifié à ce jour en France."

Je relève une donnée importante : la vitamine E utilisée

pour la'pport vitaminique comporte des tocophérols sous une forme qui n'est pas

adaptée pour le rôle anti-oxydant. J'en déduis donc qu'il vaut mieux utiliser

pour nos tambouilles de la vitamine E spécifique vendue à usage cosmétique et

non des gélules destinées à être des compléments alimentaires.

Je note aussi qu’en France, le statut réglementaire d’autres

anti-oxydants naturels est dans le flou…

Parmi les anti-oxydants secondaires, je relève des pistes

intéressantes :

« Les antioxydants secondaires synergistes, prolongeant

la durée de vie des antioxydants primaires : c’est le cas de l’acide

ascorbique, hydrosoluble, et de son homologue plus liposoluble (jusqu’à 250-300

ppm), le palmitate d’ascorbyle. »

«Les antioxydants secondaires chélateurs de métaux, piégeant

les métaux prooxydants (fer et cuivre) : c’est le cas de l’acide citrique

ou des lécithines, qui présentent une efficacité pour des doses d’incorporation

faibles (à partir de 50 ppm) »

« Signalons

également l’effet antioxydant très intéressant des phospholipides (lécithines)

utilisés en synergies avec les tocophérols naturellement présents dans les

huiles végétales, bien connu empiriquement depuis de nombreuses années, et

démontré par des données objectivées dans une étude récente »

Donc, dans nos tambouilles, on pourrait penser que vitamineE

plus lécithine, c’est mieux que vitamine E…Et moi qui n’apprécie pas la lécithine

comme émulsifiant…Voilà peut-être de quoi m’inciter à l’employer…

La revue OCl est une édition John Libbey Eurotext, vous pouvez vous inscrire à sa news letter et consulter le sommaire des numéros et des articles sur leur site. Un certain nombre d'articles, comme celui-ci, est en accès gratuit complet.

Bonne lecture !

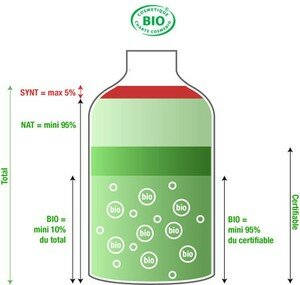

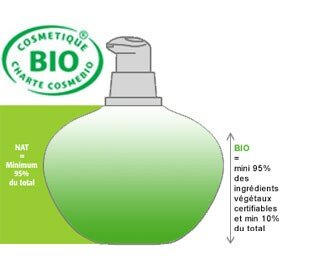

Le label ECO de la

Charte Cosmébio

Le label ECO de la

Charte Cosmébio

Il ne semble pas exister actuellement de calculateur en français, gratuit, utilisable hors ligne par les savonnières.

Il ne semble pas exister actuellement de calculateur en français, gratuit, utilisable hors ligne par les savonnières. Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.

Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F7%2F37183.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44309%2F3780622_o.)